ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

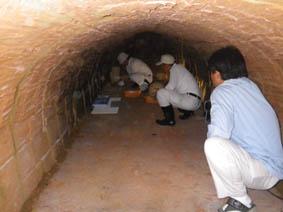

第1回焼成

窯詰め

作品を並べていきます。焼台は、遺跡の出土例では陶片を重ねていますが、今回はいぶし瓦を利用しました。また記念品のぐい呑みなどの小物には、棚板を使いました。

初窯火入れ

平成23年6月18日午前9時、泉谷市長により、火入れがおこなわれました。

窯焚き

資料館職員と珠洲古窯研究会、市陶芸センター研修生などが交代で24時間窯焚きにあたりました。

排煙口の様子

最初は煤で黒くなりますが、500度前後から中が明るくなり、煤が焼き切れて白い灰が付着しています。

攻め焚きの炎

1150度で12時間ひっぱったところでゼーゲル8番(1250度)が溶倒しだしたことを確認。仕上げに1240度まで上げていきます。薪をつっこむたびに、黒煙とともに炎が噴きあがります。

1200度の窯の中

攻め焚き2時間後にはゼーゲル9番の溶倒を確認。十分焼けている温度ですが、自然釉が流れる様子が見えないためしばらく様子を見ることに。

やがて窯垂れ(天井が溶けてしずくとなる)が始まったため、これ以上は危険と判断し、閉めの作業に入りました。

もどし還元

排煙口を数センチまで狭めて薪を投入すると、窯内は強還元状態となって温度が下がりだします。1000度まで下がったところで焚口を密閉し、炎が治まるのを待ちます。

窯焚き終了

やがて、ポッと軽い音をたてて炎が切れたら、即座に排煙口も密閉し、188時間にわたる窯焚きが終了しました。

冷めた窯内の様子

4日後、200度まで下がったところで、焚口を少し開いて空気をいれると、残っていたオキが燃えだします。奥には黒光りする作品がみえます。初窯の成功に一同ほっと胸をなでおろしました。

窯出し

7月1日、60度まで冷めた窯から、まだ熱い作品が運びだされました。窯の中では油を塗ったようなテカリがありましたが、常温にさらすと徐々におさまってきます。1週間もするとさらに落ち着いた雰囲気になるでしょう。