本文

市税の疑問・質問

- 市民税と所得税の違いは?

- 確定申告と市県民税の申告の違いは?

- 妻のパート収入と夫の配偶者控除の関係は?

- 所得税が戻ってくるのは、どんなとき?

- 現在、無職なのに納税通知書が送られてきたが?

- 死亡した人の市民税は?

- 所有者が死亡した場合の固定資産税は?

- 住宅を取り壊したのに固定資産税が上がったのは?

- 家屋の税額が急に上がったのは?

- バイクを廃車したのに納税通知書が送られてきたのは?

- 市税を滞納するとどうなるの?

- 市民税における「震災復興増税」ってなに?

1.市民税と所得税の違いは?

市民税は市が課税。所得税は国が課税。

市民税は前年1~12月の所得に対し課税。

所得税は当概年1~12月の所得に課税。そのため、所得税は12月に年末調整を行う。

市民税には、所得額に応じた所得割のほか、所得の有無にかかわらず一定額を均等割として課税します。

2.確定申告に行くと、所得税がかからないので確定申告の必要がないと言われました。この場合、市県民税の申告も必要ないのですか?

確定申告が必要でない場合でも、逆に市県民税の申告の必要があります。

前年の所得が全くない場合でも、市県民税の申告書は、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の申告を兼ねているため、記入していただかなければならない欄があります。

もし、申告していないと、あなたに収入がないということが把握できず、国民健康保険税の軽減措置が受けられなかったり、所得証明が発行できないなど、行政サービスを受けるときに支障をきたすことがあります。

3.妻はパートで働いています。妻の収入がいくらまでなら市民税がかかりませんか?また、いくらまでなら私の所得から配偶者控除などが受けられますか?

パート収入のみの場合、年額103万円以下であれば所得税、93万円以下であれば市民税がかかりません。

また、配偶者控除および配偶者特別控除については、納税義務者本人とその配偶者の収入額に応じて控除額が算出される仕組みになっています。

平成29年度税制改正により配偶者控除および配偶者特別控除が見直され、平成31年度(平成30年分所得)から次のとおり控除額が改正されることとなりました。

| 配偶者の 合計所得金額 |

【参考】 配偶者が給与収入 のみの場合 対応する収入金額 |

納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 <給与収入のみの場合の対応する収入金額> |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 900万円以下 <1,120万円以下> |

900万円超 950万円以下 <1,120万円超 1,170万円以下> |

950万円超 1,000万円以下 <1,170万円超 1,220万円以下> |

||||

| 配偶者控除 | 38万円以下 | 控除対象 配偶者 |

103万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |

| 老人控除 対象配偶者 |

103万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | ||

| 配偶者特別控除 | 38万円超 90万円以下 |

103万円超 155万円以下 |

33万円 | 22万円 | 11万円 | |

| 90万円超 95万円以下 |

155万円超 160万円以下 |

31万円 | 21万円 | 11万円 | ||

| 95万円超 100万円以下 |

160万円超 166万8千円未満 |

26万円 | 18万円 | 9万円 | ||

| 100万円超 105万円以下 |

166万8千円以上 175万2千円未満 |

21万円 | 14万円 | 7万円 | ||

| 105万円超 110万円以下 |

175万2千円以上 183万2千円未満 |

16万円 | 11万円 | 6万円 | ||

| 110万円超 115万円以下 |

183万2千円以上 190万4千円未満 |

11万円 | 8万円 | 4万円 | ||

| 115万円超 120万円以下 |

190万4千円以上 197万2千円未満 |

6万円 | 4万円 | 2万円 | ||

| 120万円超 123万円以下 |

197万2千円以上 201万6千円未満 |

3万円 | 2万円 | 1万円 | ||

| 123万円超 | 201万6千円以上 | 適用なし | 適用なし | 適用なし | ||

※納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除を受けることができません。

4.所得税の確定申告をして、税金が還付されるのは、どのようなときですか?

所得税を毎月の給料から天引きされ、12月に年末調整が済んでいる場合でも、次の経費は確定申告をすると還付される場合があります。

- 災害や盗難

- 医療費

- 住宅借入金

- 寄附金

5.昨年末に退職して今は無職ですが、6月に市民税の納税通知書が送られてきました。

個人の市民税は、前年1~12月の所得に基づいて、その翌年に課税されます。

前年中に所得があったため、今年度の市民税は納めていただくことになります。

また、昨年までは給与天引きで納めていただいていましたが、今後は、口座振替や納税貯蓄組合、個別の納付書などにより納めていただくことになります。

6.私の夫が今年の7月に死亡しました。夫の市民税は、どのようになるのですか?

個人の市民税は、毎年1月1日現在に住所のある市町村で、前年の1~12月の所得に基づいて課税されます。

年の途中で死亡された場合でも、その年度の市民税は納めていただく必要があります。

あなたの夫が納めていた残りの市民税は、相続人が、その納税義務を引き継ぐことになります。

7.父が今年の6月に死亡しましたが、父名義の固定資産税はどのようになるのでしょうか?

固定資産税の名義人が死亡しても、当該年度の固定資産税は、相続人が引き継ぐことになります。

固定資産の所有者が死亡した場合は、通常、法務局で所有者移転登記(相続登記)の手続きをして頂くことになります。この相続登記を今年中に済ませたときは、来年度からその登記名義人に賦課されます。

何らかの事情により、来年の1月1日(賦課期日)までに相続登記を済ませていないときは、賦課期日現在、その資産を現に所有している人に賦課されます。この場合、市役所から「相続人代表者指定届」を送付しますので、代表相続人を記入して返送して下さい。

8.昨年、古い住宅を取り壊して駐車場にしたところ、昨年度より固定資産税が高くなりました。

住宅の建っている宅地には、毎年1月1日の土地の利用状況に応じて、課税標準の特例が適用されています。

特例が受けれなくなると、結果的に固定資産税が高くなります。

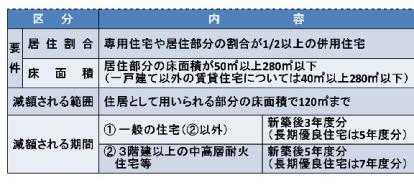

9.私は4年前に木造住宅を新築しましたが、今年度から家屋の税額が急に上がっています。どうしてですか?

新築住宅の場合、一定の要件を満たしていると、新築後の一定期間に限り税額を一戸当たり120平方メートルまで1/2に軽減する特例があります。

あなたの場合木造ですので、3年間の適用期間が昨年で終了したことによるものです。

10.バイクを廃車したのに納税通知書が送られてきたのは?

軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原付バイク等を保有している方に課税されます。廃車手続きはいつなさいましたか?

廃品回収業者等にナンバーを付けたままの原付バイク等を引渡し、廃車手続きが行われていない事例がよくあるようです。あなたは大丈夫ですか?

11.私は、現在、事情があって市税を滞納しています。このまま納めないとどうなりますか?

納期限までに納税しない人には、まず、督促状によって、納税を促しています。

督促状の発行後も納税しない人には、催告書や電話などにより、納税を促します。

それでも、そのまま放置しておいでる人には、財産の差押えを行うことになります。(動産・不動産・給与・預貯金・生命保険・還付金など)

至急、会計管理課 収納係まで、ご連絡ください。Tel 0768-82-7737

12.市民税における「東日本大震災の復興のための増税」とは?

「復興財源特例法」により、平成26年度から10年間、都道府県・市町村がそれぞれ年額500円づつ住民税均等割に賦課することになりました。

それぞれの自治体で集めた税金は、その自治体の防災対策に使われます。

今回の増税で増えた税収の75%は、地方交付税から差し引かれ、その分が東北の被災地の復興財源の一部として使われるようになるとのことです。

珠洲市役所

珠洲市役所